شكرًا "أبلة فتحية"

منذ كنت طفلًا تفَّتحت عيني على شاطئ وبحر.. مراكب ورمال بيضاء.. تين وزيتون.. أب يعمل مديرًا لإدارة السياحة بديوان عام محافظة مطروح، وفي الوقت ذاته كان مترجمًا بارعًا أثرى المكتبة العربية بنحو 80 رواية.. أم كرّست حياتها لأجلي أنا وإخوتي.. بيت عامر بالحب والنظام ورائحة الكتب.. على مقربة منه مسجد وعلى مسافة أبعد قليلًا كنيسة، وفي الضفة المقابلة مدرستي "تحفيظ القرآن الابتدائية"، بكل ما فيها من ذكريات طفولتي الجميلة مع زملائي ومعلمتي "أبلة فتحية" التي ستعرفونها بعد قليل.

مشاهد لا تزال راسخة في وجداني بألوانها الطبيعية، فعلى الرغم من غبار السنين وأنني قد تجاوزت الخامسة والأربعين من عمري، فإنني لا أبرح تلك المنطقة النائية من ذاكرتي المزدحمة بالأخيار ولا مكان فيها لأهل الشر.. ما زلتُ أشعر أنني طفل في غابة من الأبرياء!

والحقيقة أن ذلك الشعور بالطفولة غادرني أربع مرات فقط ذقتُ فيها مرارة الفقد، وشعرت بأنني هرِم. الأولى حين وصل إلينا خبر أسود عكّر مزاج العائلة، وهو اغتيال ابن عمي عالم الذرة الشاب "أحمد الجمَّال" في لندن، أغسطس 1996، كنت وقتها شابًا يافعًا في السنة الأولى بالجامعة، وانتشر الخبر على نطاق واسع، بعد أن تناوله العديد من الصحف في مصر وإنجلترا، وترك أصداءً على المستوى السياسي، خصوصًا عندما بدأت الصحف الإنجليزية تتحدّث عن بوادر أزمة بين القاهرة ولندن، وسافر فريق من البرلمان المصري إلى عاصمة الضباب لمتابعة مجريات التحقيقات في الحادث، وأعلن وزير الخارجية وقتذاك، عمرو موسى، إدراج القضية على مائدة النقاش في مؤتمر عن الإرهاب، كان مقررًا انعقاده في مطلع العام الجديد (1997)، لكن جرى إلغاؤه لاحقًا.

مضت سنوات طوال مغلّفة بالسكينة، وكنت وقتها قد انتقلت للإقامة مع أسرتي في القاهرة، وبعد نحو ثماني سنوات من تخرجي في الجامعة، كنت على موعد مع فاجعة جديدة، ففي عام 2008، انسحب والدي من ضجر الحياة في هدوء، تاركًا وراءه ابتسامة، وحزمة نصائح، وذكريات جميلة لا يمحوها الزمن، وعشرات الكتب بلغاتٍ عِدة تزاحِم حتى أسرة نومنا.

كنت على مسافة عام واحد تقريبًا من زواجي، وحين أطبق والدي فمه وهو متكئ على ذراعي، شعرت بأن حياتي هي الأخرى تُنتزع مني عُنوةً، وبتُ أشبه بمسافر يقف على رصيف في محطة بلا قطارات، ففي تلك اللحظة العصيبة اغرورقت عيني بالدموع، وخشيت أن يرمقني أخي الصغير فأضاعف وجيعته بفقد أبينا. نزلت إلى الشارع وأخذت أجرى بلا هدف وتكاد قدماي تغرقان في بحر دموعي.

وما حدث بعد أربعة سنوات أخرى، وتحديدًا في عام 2012، كان كفيلًا بموت آخر ما تبقى من ذلك الطفل الذي بداخلي، كبدتني تلك السنة خسارتين، الأولى هي فقد أعز أصدقائي في حادث سيارة، الكاتب الصحفي محمد سيد، ومن بعده رحلت قارورة الحنان.. أمي، فاضت روحها بعد ليلتين قضتهما في المستشفى، وظل مشهد الوداع الأخير محطِّمًا لذاتي الطفولية، حين رافقتها داخل سيارة إسعاف في الطريق إلى المستشفى ولم تكن قادرة على النطق بكلمة واحدة، لكنها نظرت في عيني بعمق وشدت على يدي، ثم حوّلت عينها صوب شقيقي الأصغر.. وفهمت الرسالة، ففي تلك اللحظة فقدت كل طفولتي وصرت رجلًا مُسنًا.

ظننتُ أن طفولتي لن تعود أبدًا، وإن أردتُ أن أتحسّس الطريق إلى عالم البراءة يكفيني إمعان النظر إلى ابنتيّ، لكن يبدو أن القدر شاء أن يربت على كتفي ويرد لي قسطًا من طفولتي، والفضل يرجع إلى سيدة جميلة في عمر أمي.

قبل أربع سنوات، وفي أعقاب تفشي جائحة كورونا، ضربني الفيروس اللعين على حين غِرَّة، لم أعرف أنني حملته في جسدي، لكنه تسلّل بغدر إلى أعصابي، ودمّر عصب الشم، وكانت 2020 سنة قاحلة بالنسبة إليّ، فبعد جولة على أطباء في جميع التخصصات استغرقت شهورًا، جرى تشخيص حالتي بـ"متلازمة الباروسميا"، وتعني تشوه حاستي الشم والتذوق نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

كانت الطامة الكبرى أنني لا أقدر على تناول الطعام ولا الشراب، فثمة رائحة واحدة عطنة تشبه احتراق المواد الكيميائية في كل شيء أشتمه أو أتذوقه، وأخبرني الأطباء بأنه لا علاج حتى الآن لهذا المرض، لكن الحال ستتبدل والأمور ستتحسن بمرور الوقت مع تحُّسن عصب الشم.. والوقت هذا يتراوح بين عامين وخمسة أعوام!

نعم، مضى حتى الآن نحو أربع سنوات، وتحسنت حالتي بنسبة كبيرة، بعد أن فقدت الكثير من وزني، وتركت أماكن عِدة بسبب "بيرفيوم" نفّاذ يضعه أحدهم، أو معطر جو يرشه عامل نظافة في مكتبي، أو مائدة طعام لا أقدر أن أشارك فيها زملائي، والحال ذاته على مستوى العائلة.. لا زيارات.. لا عزومات.. ولا أحد قادر على فهم السبب الذي لم أبُح به سوى للأقربين!

في تلك الأثناء، لم أشعر باليأس، وشاركت تجربتي مع المرض على قناتي بمنصة "يوتيوب"، وحقّق الفيديو نحو 7 آلاف مشاهدة من أغلب الدول العربية، واكتشفت أن كورونا عبث بأعصاب آلاف البشر غيري، وبدأت أتواصل معهم وأسدي إليهم نصائحي.

قبل إصابتي بـ"متلازمة الباروسميا"، وفي خضم معاناتي مع المرض، كنت قد كتبت منشورًا في نهاية عام 2019 عن معلمتي في المدرسة الابتدائية بمطروح، ولم أكن أعرف عنها شيئًا سوى اسمها "أبلة فتحية"، وكيف أنها صاحبة فضل كبير عليّ في أنني أحببت الكتابة، ولا أنسى كيف ابتهجت وقالت لي "برافو عليك يا جمَّال"، حين كتبت موضوع تعبير وأنا في الصف الرابع الابتدائي عن الأم في عيدها، فأخذتني من يدي ومرت بي على الفصول وهي تعيد في كل مرة قراءة موضوع التعبير.. كنت أتجول بين الفصول كطفل في يد أمه.

المفارقة أن أحد زملاء الدراسة القدامى، قرأ المنشور وهاتفني مشيدًا بما كتبت، وقال لي إن "أبلة فتحية السنوسي ستسعد جدًا لو أنك تحدثت إليها"، واكتشفت أنه على تواصل معها، وأنها لا تعيش في مدينة مرسى مطروح، بل تقيم في مسقط رأسها بواحة سيوة (350 كيلومترًا جنوب مطروح)، فأخذت رقم تليفونها منه، وقررت الاتصال بها فورًا، ولكن للحظة ترددت وخاطبتني نفسي: ماذا ستقول لها؟ هل ستتذكرك؟ فقد مضى أكثر من 25 سنة على مغادرتي المدرسة وقد بلغت أبلة فتحية سن المعاش! إلا أنني قررتُ أن أتخذ الخطوة، وحتى إن كانت لا تتذكرني، فسأكون في غاية السعادة لمجرد سماع صوتها، فقد كنت مشتاقًا لأمي.

ما إن دق جرس الهاتف وسمعت صوتها، حتى كاد قلبي يتوقف من فرط السعادة والارتباك، وكانت المفاجأة أنني بمجرد أن قلت لها اسمي، تذكرتني على الفور، بل إنني شعرت أنها أكثر سعادة مني بهذه المكالمة، وقالت: "معقول أنسى أولادي المتفوقين؟". وهنا نزلت دموعي من فرط ابتهاجي، ووعدتها بأن نلتقي، لكن نظرًا لبعد المسافة لم يتحقق ذلك الوعد.

"أبلة فتحية" رمز من رموز مطروح، وخرّجت عشرات الأجيال، كلهم يحبونها، وهي أيضًا تبادلهم نفس المشاعر، وربما بسبب شعبيتها الجارفة أرادت أن تواصل رسالتها في الحياة وخدمة أبناء مدينتها، وحين خاضت الانتخابات البرلمانية في أواخر 2020، اتصلتُ بها وأكدت لها ثقتي بفوزها، بفضل طاقة الحب التي منحتها لنا جميعًا، وبالفعل جرت الأيام وتحقق حلمنا – قبل أن يكون حلمها – في جلوسها تحت قبة البرلمان، وأصبحت "سيادة النائبة" خير ممثل لأبناء الواحة العتيقة، ولكل شعبنا الأصيل.

نعم، منذ أن أعادك القدر لي لم نلتقِ وجهًا لوجه، أعلم حجم مشاغلكِ الآن، تمامًا مثلما أعلم جيدًا أنني مقصرٌ بحقكِ يا أمي، فلم ألبِ دعوتك الكريمة بزيارتك في بيتك بواحة سيوة، لكن اعلمي أن هذا اللقاء أحد أكبر أحلامي، وإلى أن نلتقي.. سامحيني.

نسيتُ أن أقول إن المرة الأولى التي سمعت فيها صوتك عبر الهاتف، كانت بداية استعادتي لطفولتي من جديد.. شكرًا معلمتي.. شكرًا ماما فتحية.

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

حسن أبو عتمان.. شاعر المهمشين الذي صنع نجومية أحمد عدوية

06 يناير 2025 08:03 م

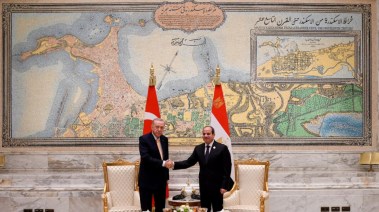

تعاون وجاهزية.. "رسائل البحر" في خريطة الإسكندرية خلف السيسي وأردوغان

19 ديسمبر 2024 09:08 م

هنا قصر الأسد.. "زوال إسرائيل" وحفنة سيديهات آخر ما بقي من رائحة بشار (فيديو)

10 ديسمبر 2024 08:35 م

أكثر الكلمات انتشاراً